EVENT

EVENT

2025.03.01 - 2026.02.28

智積院で体験する非日常のひととき ~朝拝と精進料理の特別プラン~

【終了しました】 2023.01.01 ~ 2023.01.03

※イベント中止や延期・開催時間が変更になっている場合があります。事前に公式サイトなどでご確認ください。

正月に新年の無病息災を願ってお茶を服す

天暦5(951)年、平安中期の僧・空也上人により開創された寺院。平安時代、京のまちに悪疫が流行した際、空也上人が仏前に献じたお茶を病者に授け、念仏を唱えて病魔を鎮めたという。

その逸話から、正月三が日には一年の無病息災を願い、元旦に汲んだ若水でいれた皇服茶(おうぶくちゃ)がふるまわれる。京都では、一般にも正月に「大福茶」を飲む習慣があるが、六波羅蜜寺のものだけは最初に天皇が飲まれたお茶なので「皇服茶」と呼ばれる。

先着2,000名に弁財天吉祥初稲穂が無料授与される。稲穂の飾り(宝船、小判、福俵など)は有料。

| 会場 | 六波羅蜜寺 |

|---|---|

| 日時 | 2023年01月01日(日)~03日(火) 9:00~16:30 |

| 住所 | 京都市東山区山田町 |

| 交通 | 市バス206「清水道」から徒歩7分 |

| 料金 | 皇服茶:300円 |

| お問合せ先 | 六波羅蜜寺 075-561-6980 |

| ホームページ |

EVENT

EVENT

2025.03.01 - 2026.02.28

EVENT

EVENT

2025.12.07 - 2026.12.06

EVENT

EVENT

2025.05.24 - 2026.03.31

EVENT

EVENT

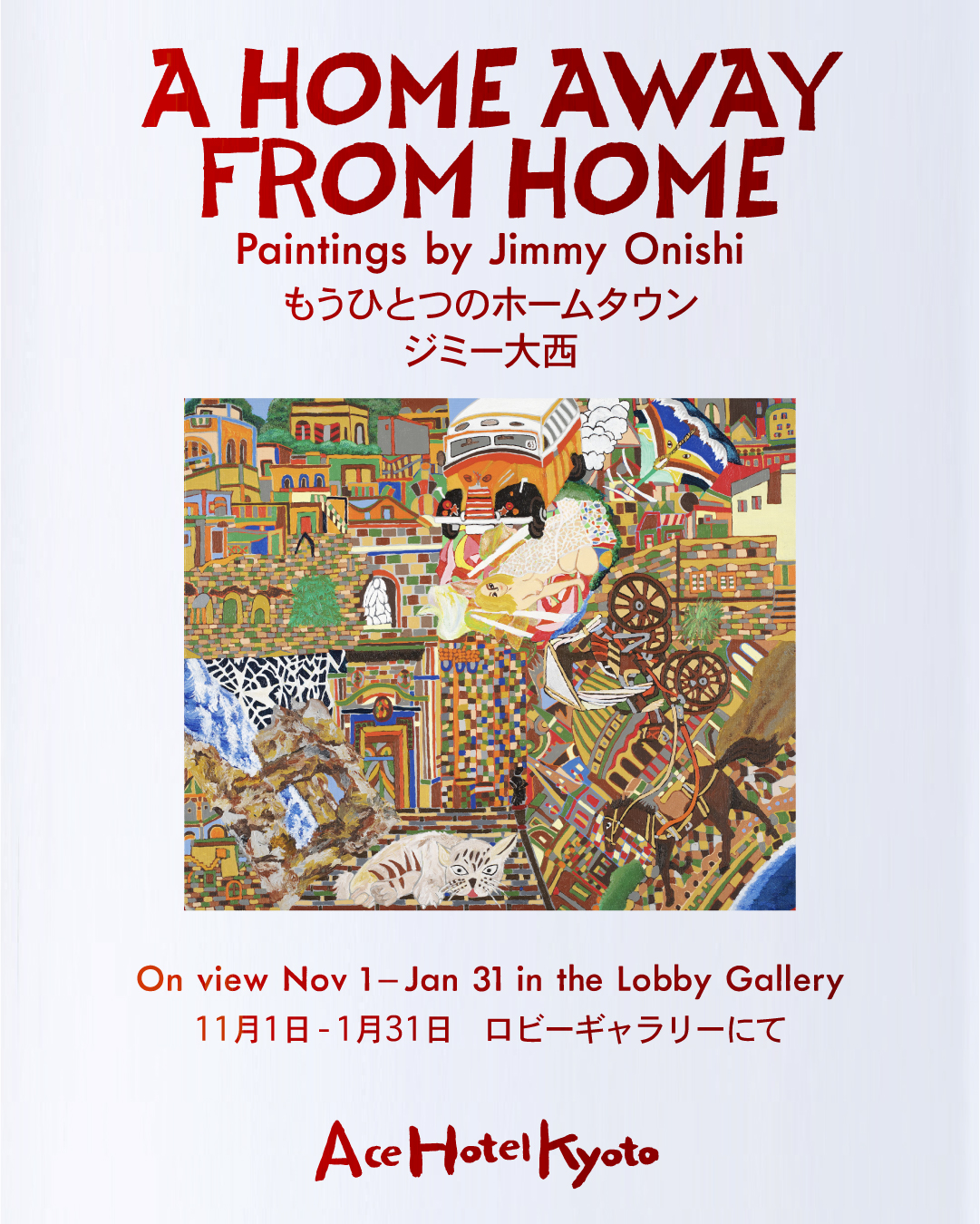

2025.11.01 - 2026.01.31

EVENT

EVENT

2025.12.16 - 2026.01.25

EVENT

EVENT

2026.02.08 - 2026.02.08

EVENT

EVENT

2026.02.21 - 2026.02.22

EVENT

EVENT

2025.11.22 - 2026.02.23