MAGAZINE

MAGAZINE

INDEX

こんにちは!紙モノ好きのライター、伊賀です。

京都で体験できる紙や印刷にまつわるワークショップをレポートする「紙と印刷で巡る京都」。

第2回目は、『松田製本処(まつだせいほんじょ)』の「製本ワークショップ」をレポートします!

北野白梅町駅から歩くこと約3分。大通りから一本入ると「松田製本所」という看板が掲げられた白い建物が見えてきます。

こちらが今回、製本ワークショップを体験する『松田製本処』です。

一見お家のように見えますが、奥の作業場へお邪魔すると、古くから大切に使われてきた道具たちが目に飛び込んできます。裁断機や箔押し機、万力に活字、帯ノコ…。建物の外からは想像もつかない光景に驚きます。

製本職人・松田努さん。左後ろには1965年製の大きな裁断機が。

製本職人・松田努さん。左後ろには1965年製の大きな裁断機が。

工房を営む松田努(まつだつとむ)さんは御年82歳、職人歴62年という熟練の製本職人です。20歳で製本の道へ入り、15年の下積みを経て独立。

これらの道具は独立した際、師匠から退職金がわりに譲り受けたものなのだそう。

壁面にずらりと並んだ活字

壁面にずらりと並んだ活字

努さんの本職は、大学の雑誌や論文をまとめて製本すること。本文用紙を持ってくれば、1冊からオーダーメイドの本を制作してくださるそうです。

辞書をはじめとした本の修理もされており、技を学びたいと長期間、努さんの元に通う人もいるのだとか。

「職人は技術を隠す方も多いですが、私はできるだけ多くの方に製本や修理の技術を知っていただきたいと思っています」努さんはそう穏やかに話します。

そんな努さんの職人技を間近で見ながら、実際に仕事で使用している道具を使って、オリジナルのノートや御朱印帳を作ることができる。それが松田製本処のワークショップなのです。

今回はそんな『松田製本処』で「製本ワークショップ」を体験させてもらいます!

このワークショップではオリジナルのノートを作ることができます。

所要時間は約2時間、要事前予約です。今回の体験は4,000円でしたが、ノートの型や箔押しの有無で値段が変わってくるので、申し込み時に確認してみてくださいね。

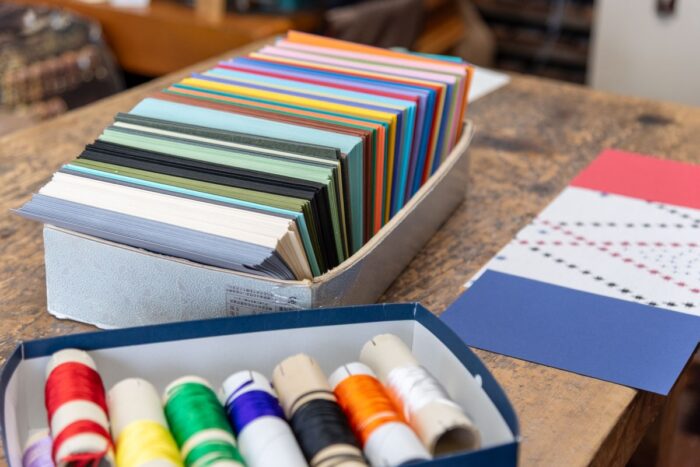

まず表紙の布・表紙の裏にあたる紙「見返し」・しおりの糸「スピン」・本文を綴じる糸を選びます。

表紙の布は、松田家ゆかりの着物や浴衣を再利用したもので、50〜60種類の中から選べます。

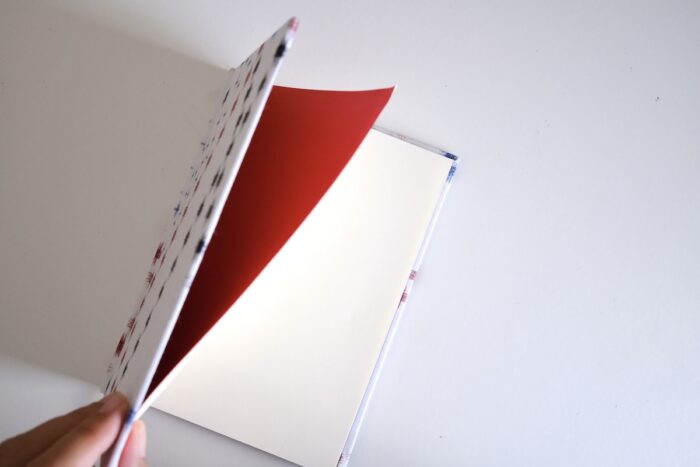

見返しの紙は、一般的な本だと裏表同じ色を使用しますが、別々の色を選べるのがワークショップの醍醐味です。

いろんな色があり迷いましたが、表紙の色と合わせて青と赤にしました。

次にスピンを選び、最後は綴じ糸を選びます。努さんのお父さまが友禅着物の下絵師だった縁で、綴じ糸は西陣織の経糸なのだそう。

努さんがノコギリで開けてくださった穴に経糸を通して、5束の本文用紙を綴じていきます。

見返しの紙に2mmほど糊(のり)を塗ります。たっぷり塗ってしまうと糊が潰れて、仕上がりが綺麗にならないので要注意。

裁断機を使い、努さんがノートの小口と天地を揃えてくださいます。この作業を「化粧断ち」と言うそう。

作業場の中でも特に目を引く、大きな裁断機。電源を入れると、ウィーンという音とともに裁断機が動き始め、ペダルを踏むと刃が下がってきます。

裁断機の隅を使い直角に天地を裁断します

裁断機の隅を使い直角に天地を裁断します

強度を保つため、ノートの背を固めます。寒冷紗(かんれいしゃ)という布を、背を覆うようにしてつけます。寒冷紗の上からスピンをつけ、さらに和紙を2枚くっつけます。

こうすることで開いても背が割れない、丈夫なノートになります。

表紙の布に板をくっつけ、背固めした本文と表紙を合体させます。

まず布に糊を塗り、板を置いて表紙の布を折り込んでいきます。

次に表紙の溝の部分に糊を塗り、本文用紙とくっつけて、熱した「いちょうゴテ」という道具で押し込みます。このいちょうゴテも師匠から受け継いだもので、特注なのだそう。

最後に見返しを糊で表紙の裏にくっつけ、万力でプレスしてしばし待ちます。

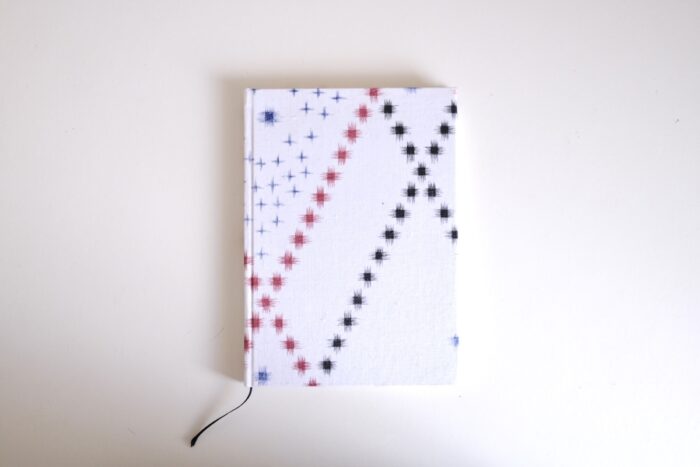

オリジナルのノートが出来上がりました!

表紙の布は元々浴衣で、青いかすりは星をイメージしたものなのだとか。涼しげでかわいいです。

本文用紙はアラベールという紙で、万年筆で筆記したり、水彩画やスケッチしたりするのに向いているそうですよ。

実は、糊をたっぷり塗って失敗してしまったため最後、努さんに直していただいたのですが、その手捌きが鮮やかで驚きました。

糸を結ぶ、糊を塗る、コテで押さえる。そうした何気ない所作の一つ一つが滑らかで美しく、職人歴62年という時の重みを感じました。

努さんが実際に使っている道具に囲まれ、生きた職人技に触れることができる。それが『松田製本処』の製本ワークショップの大きな魅力です。

このワークショップは努さんの娘・松田洋子(まつだようこ)さんが、自身の営むゲストハウス「B&C MANIMANI Kyoto」の宿泊客向けにスタートさせたもの。

現在は、宿泊客の他にも旅行客を中心に多くの人が訪れ、ほぼ毎日開催されているのだそう。

「リピーターも多くいらっしゃって、地球の裏側から何度もきてくださる方もいるんですよ。」

そう話す洋子さんの手元には、洋子さんのお祖母さまからお母さまへ受け継がれた着物を再利用した、製本ノートが。

ワークショップの通訳も行う、製本コーディネーター・松田洋子さん

ワークショップの通訳も行う、製本コーディネーター・松田洋子さん

「着物や浴衣には、いろんな思い出が詰まっていますよね。例えば、お祖母ちゃんと花火大会へ行った時に着ていたものだとか。現在は親戚や知人の着物をいただいていますが、その際は着物にまつわるエピソードもなるべく伺い、体験者へと伝えるようにしているんです」

サステナブルな取り組みに感動するとともに、海外から何度も訪れる方がいる理由が分かった気がしました。

努さんの職人技と、洋子さんのホスピタリティによって実現した、唯一無二の製本ワークショップ。気になった方はぜひ下記ページから、メールまたは電話でお問い合わせくださいね。

https://www.matsudaseihon.com/

写真:はつお(https://www.instagram.com/hatuo/)

| 店舗・施設名 | 松田製本処 |

|---|---|

| 住所 | 京都市北区北野下白梅町57-7 |

| 電話番号 | 075-462-5615 |

| 営業時間 | 不定休 ワークショップは随時(要予約) |

| 交通 | 京福電気鉄道北野線 北野白梅町 徒歩3分 |

| ホームページ | https://www.matsudaseihon.com |

Writer伊賀朝代

![]()

Writer伊賀朝代

ライター。1歳と5歳の子どもたちと、本と紙ものに囲まれて暮らす日々。学生時代を過ごした京都が忘れられず、15年以上通い続けています。ZINEを独立系書店に置いてもらう傍ら、本屋をひらく準備中。

WEB:https://yo-yo.site

MAGAZINE

MAGAZINE MAGAZINE

MAGAZINE MAGAZINE

MAGAZINE MAGAZINE

MAGAZINE MAGAZINE

MAGAZINE MAGAZINE

MAGAZINE MAGAZINE

MAGAZINE MAGAZINE

MAGAZINE