EVENT

EVENT

2026.02.21 - 2026.02.22

【終了しました】 2022.07.09 ~ 2022.09.30

※イベント中止や延期・開催時間が変更になっている場合があります。事前に公式サイトなどでご確認ください。

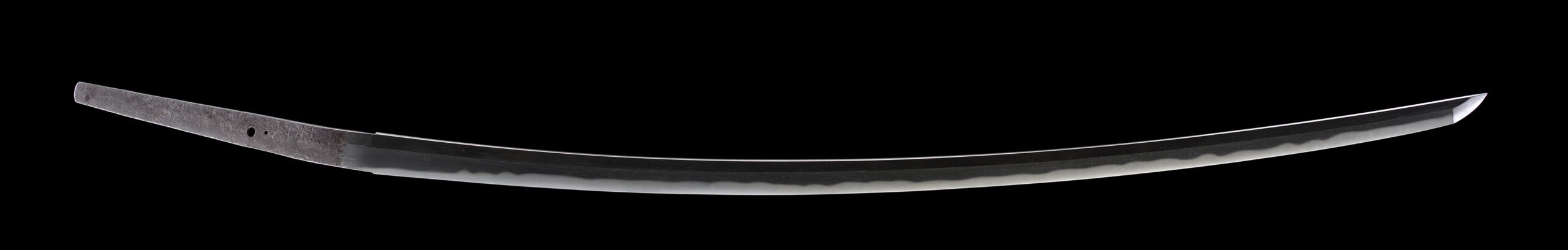

~頼朝も所持した伝説の「髭切」と刀剣約30振一挙公開~

学問・芸能の神様として篤く信仰されている菅原道真公(天神様)を祀る全国天満宮の総本社。境内には、慶長12年(1607)に豊臣秀頼が造営した、桃山建築の豪華さを今に伝える八棟造(やつむねづくり)の御本殿(国宝)や、三光門(重文)などが建ち並んでいます。

特別公開の宝物殿では、文武両道に秀でていた天神様にあやかろうと武士たちが納めた武具や絵馬などの奉納品を展示。平安時代、武将・渡辺綱が鬼を切った伝説の太刀で、源頼朝も所持したと伝わる「鬼切丸(髭切)」(重文)や、加賀前田藩が奉納した金蒔絵の鞘に浅葱色が美しい糸巻太刀拵(いとまきたちこしらえ)の「恒次」(重文)、豊臣秀頼奉納の「國広」(重文)など人気の刀を含む約30振を一挙公開。甲冑や鏡、書物や絵巻なども収蔵されており、珠玉の神宝の数々を拝観頂きます。

*記念品付き

*宝物殿内の混雑状況により30分間隔・入替制での拝観をお願いする場合があります。

兄弟刀 再び!「髭切」と「膝丸」 同一期間(7/9~9/12)公開!

平安時代、源満仲の命で作られた2振の太刀。試し斬りで罪人を切った際、1振は髭まで見事に斬り「髭切」と名付けられ、もう1振は膝まで斬り下げたため「膝丸」と名付けられたとか。『平家物語』によれば、2振はその後何度も改名を繰り返し、「髭切」は鬼女の片腕を切り落としたことから「鬼切丸」と呼ばれ、「膝丸」は土蜘蛛を退治したことで「蜘蛛切」と呼ばれるなど、数々の伝説に彩られ源氏嫡流が代々継承したという名刀です。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」にも登場する源頼朝・義経がそれぞれ所持したとも伝わる「兄弟」の刀なのです。

※諸説あります

| 会場 | 北野天満宮 |

|---|---|

| 日時 | 2022年7月9日(土)~9月30日(金)9:00~16:30(16:00受付終了) |

| 住所 | 京都市上京区馬喰町 |

| 交通 | 市バス ※いずれも「北野天満宮前」下車すぐ 嵐電(京福電車)「北野白梅町駅」より…徒歩5分 |

| 駐車場 | 毎月25日は使用できません。 |

| 料金 | 入苑料(茶菓子付き):大人(中学生以上)1,000円、小人500円 *記念品付き |

| お問合せ先 | 京の夏の旅コールセンター TEL:075-585-5181(9:00~17:00) |

| ホームページ | |

| 補足情報 | 主催者:京都市・京都市観光協会

|

EVENT

EVENT

2026.02.21 - 2026.02.22

EVENT

EVENT

2026.01.06 - 2026.03.24

EVENT

EVENT

2025.03.01 - 2026.02.28

EVENT

EVENT

2026.02.01 - 2026.05.24

EVENT

EVENT

2026.01.02 - 2026.03.15

EVENT

EVENT

2025.12.07 - 2026.12.06

EVENT

EVENT

2026.03.14 - 2026.03.14

EVENT

EVENT

2026.01.15 - 2026.03.22